Hace casi 500 años… nacía el primer bloguero.

Corría el año 1533 en las frías paredes del Castillo familiar en las fronteras del Périgord y el Bordelais, cerca de Bergerac y Saint-Emilion, cuando vino al mundo, el bisnieto de Ramón Eyquem, un comerciante que prosperó lo suficiente como para poder dejar la vida de un burgués acaudalado e instalarse en un Castillo que le permitiera prepararle para abandonar (tanto a él como a su descendencia) el oficio por la posición de noble, que tanto anhelaba cualquier adinerado del siglo XV.

Michael, fue el nombre elegido por su padre, Montaigne el apellido familiar que heredaba y que le otorgó libertad económica para el resto de sus días. Pero no fueron los únicos parabienes que el padre de Michael ofreció a su primogénito.

Michael fue educado en la más estricta práctica humanista (que el padre pudo admirar en sus viajes como soldado en Italia), al punto, incluso de tener el extraño honor de ser el único francés de su época que no fue francófono de nacimiento, ya que su lengua mater fue el latín.

El niño Montaigne sin embargo, desde muy joven y muy a pesar de su progenitor, rechazó los dictámenes académicos a los que otorgó, una relativa importancia, llegando a ser muy crítico con la creencia de que para conseguir la sabiduría, era Conditio sine qua non pasar interminables horas delante de libros inteligibles memorizando fechas y datos, Michael, más bien, creía todo lo contrario.

Era frecuente verle entre campesinos y labriegos, y cómo eran capaces de entender mucho mejor y sin haber estado nunca cerca de un libro las verdaderas preguntas fundamentales del sentido de la vida.

Y es quizás en esta prematura clarividencia en la búsqueda existencial de hacerse las preguntas correctas, unida a un carácter de tendencia reflexiva, lo que le apartó gradualmente de la vida de los demás para ocuparse de la libertad propia.

No le fue fácil conseguir escapar a sus obligaciones, a un Montaigne que en la esfera pública no gozó nunca de un prestigio o reputación acorde a su estirpe y refinada educación, a pesar de que llegó a ser alcalde de Burdeos durante un tiempo.

Pero es que para Michael, el esfuerzo que suponía gestionar la política de la Francia del siglo XVI sumergida en la decadencia de los conflictos de un otrora luminoso humanismo, desquebrajada entre los hugonotes (protestantes) y los liguistas (católicos) , le agotaba de pena y tedio.

No buscaba ascender en la esfera pública; su único deseo era retirarse a sus dominios (que no eran otros que una torreta de su propio castillo) que había preparado exclusivamente para la meditación, donde contaba con sus más adorados tesoros (sus libros) para, de una forma sosegada y pausada, dejar que su espíritu se regocijara en sus propios pensamientos.

La ciudadela que años después describiría Goethe en sueños fue real, muy real siglos antes en la casa de los Montaigne.

En el año de Cristo de 1571, a la edad de 38 años, la víspera de las calendas de Marzo, aniversario de mi nacimiento, yo Michael de Montaigne, disgustado desde mucho antes de la exclavitud de la corte y de los cargos públicos, sintiéndome todavía en pleno vigor, vengo a reposar en el seno de las doctas vírgenes, en la calma y la seguridad; allí pasaré los días que me queden por vivir. Esperando que el destino me permita activar la construcción de esta habitación, dulce retiro paterno, que la he consagrado a mi libertad, tranquilidad y a mis ocios.

M.M.

Stefan Zweig , que escribió una biografía inconclusa (se suicidó antes de terminarla) de Montaigne, aseguraba que la misiva no solo era una despedida de los cargos públicos, hasta el momento había vivido para los demás, ahora quería vivir para sí mismo…

Montaigne, en ese momento, no podía sospechar el alcance que supondría esa decisión. A partir de ese 28 de febrero, no solo celebraría la efeméride de su llegada a este mundo, sino que sería también la fecha en la que comenzaba su andadura para convertirse en inmortal.

No me equivoco si aseguro que Montaigne no disponía ni de la intención, ni de la necesidad con su retiro de convertirse en erudito, ermitaño o mucho menos en escritor. Su posición le permitía no tener que pensar (de hecho rechazaba cualquier tipo de profesión) en trabajar para conseguirse el sustento, sus intenciones eran mucho más “hedonistas”: del puro goce por el estudio y búsqueda interior. Como el propio Montaigne diría (paradójicamente en sus ensayos que le hicieron famoso): “Lo soy todo, menos un escritor de libros”. Mi tarea consiste en dar forma a mi vida. Es mi único oficio, mi única vocación.

Además, era sociable y muy buen acompañante para entablar conversación y le encantaba debatir cualquier tema digno de mención, siempre y cuando no acabara en acaloradas discusiones apasionadas que eran tan frecuentes en su Burdeos natal. Su naturaleza siempre admiró más la templanza que el “furor” reinante en una época de crisis como fue el siglo XVI francés.

Montaigne fue siempre un hombre atemperado en búsqueda constante por el equilibrio interior. Ese equilibrio lo encontró en las múltiples relecturas de autores venerados como los tratados estoicos de Séneca, o en la búsqueda del Hēdonē (Ἡδονή) de Epicuro o en las aventuras del genial filósofo cínico Diógenes de Sinope, en definitiva, la búsqueda de una filosofía que nos devuelva la felicidad que nos permita, en último término, ser libres, en encontrar la Ataraxia (ἀταραξία), el equilibrio mediante la ausencia de turbación.

Lo que nunca sospechó es que, en ese retiro, el noble acaudalado que huía de toda obligación con el mundo tuviera la necesidad de poner en un papel las ideas y reflexiones que le venían a la cabeza. Montaigne carecía de la naturaleza y la capacidad de sacrificio que se necesita para escribir y, sin embargo, no podía dejar de plasmar en notas todas aquellas ideas que le surgían en sus largas horas de meditación activa. Y es así en esa contradicción de un hombre que se describe como tal, nacieron a lo largo de toda una década los ensayos que le tendrían ocupado hasta el día de su muerte. La obra cumbre del pensamiento humanista francés del siglo XVI, que, entre otras mil virtudes, inventó un estilo o género desconocido hasta la época. El ensayo.

A imitación de las Obras morales del griego Plutarco (46–120), Montaigne concibe sus Ensayos como una “marquetería mal unida”, y reivindica su desorden como prenda de su libertad y de su “buena fe”. Este desorden se debe también al propio modo de escribir los Ensayos: Montaigne pensaba en voz alta y un secretario tomaba nota del dictado. Al preferir antes que la organización didáctica y antes que a la retórica de los pedantes un “aspecto poético, a saltos y a brincos”, apuesta por la prosa abigarrada y diversa.

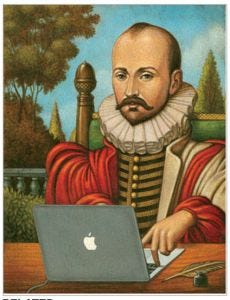

Estoy totalmente convencido, de que mi querido Michael, le hubiera encantado tener a su disposición la herramienta con la que yo ahora escribo. Su individualismo, su estilo tan personal de escritura, su anarquía de contenidos y poco cuidado en unir los temas de discusión, su poca o nula intención de darse la más mínima importancia literaria, es el estilo perfecto para escribir una bitácora digital de estos días, es tan parecido al bloguero postmoderno y tiene unas necesidades y una forma de comunicación tan universal que resulta cómoda la comparación, ya que no soy ni mucho menos el primero ni seré el último en considerar a Michael un amigo, un compañero en las trincheras de la auto realización consciente. En la búsqueda intelectual de la alegría por vivir. Cuando lees los ensayos, te parece estar muy cerca de alguien que el tiempo no separó ni un ápice de un pensamiento universal humanista que aún hoy y más que nunca suena no solo plausible sino totalmente vigente, e incluso necesario, en un mundo que si bien avanzó en aspectos relacionados con muchos campos, aún sigue perdido buscando respuestas a las mismas preguntas fundamentales.

Montaigne en aquel lejano siglo XVI usó los medios que tenía para poder compartir-se. Sus recetas, apuntes y pensamientos los lanzó al viento gracias a una tecnología relativamente nueva inventada por Gutenberg. Hoy hubiera usado una mac y una conexión para hacerlo en la imprenta de nuestros días (Internet).

Y elegí este día, para lanzar al viento digital, mi humilde homenaje a un tipo que admiro y que me ofrece cada vez que me acerco a él, alivio y consuelo. La gata de montaigne, es en definitiva un guiño amable y sin pretensiones a ese amigo del siglo XVI. Imitando al maestro pretendo reflexionar por puro goce y necesidad interior en temas y tratados que tengan que ver con lo cotidiano, con las preguntas universales atemporales del yo, de la búsqueda de la auténtica libertad, de sobrevivir en un mundo sin sentido aparente, pero en el que tengo la incontenible necesidad de dar alguna respuesta , de en definitiva esa búsqueda común entre Montaigne y yo mismo de encontrar la ataraxia. Ese equilibrio interior que nos lleva a ser libres. A ser, en definitiva, felices.

Juego con la ventaja de casi 500 años de intentos, de multitud de sabios que dieron luz al camino. Y aún así soy consciente de que no podré igualar la frescura y agilidad de pensamiento del maestro francés. Pero no importa. Esto en el fondo no es para demostrar nada a nadie. Sino para mí mismo. Robándole otra vez una frase al maestro, de que la clave en la vida es no tomarse nada demasiado en serio, si acaso, el respeto a las obras de tantos y tantos amigos que me dan la alegría de poder disfrutarlos, admirarlos y a veces venerarlos como lo que son: piezas del puzzle del pensamiento humano.

Por lo tanto, y aplicando la norma del aquí y ahora a su máximo nivel, dejo por servida la primera entrada de este blog-ensayo, señalando a mi amigo humanista que está tan alejado en el tiempo como a mi lado escribiendo estas líneas. Si tuviera un muro en Facebook, seguro que le hubiera gustado (eso quiero creer) la dedicatoria que hoy le brindo y que me sirvió para inaugurar este espacio.

Por lo tanto, y aplicando la norma del aquí y ahora a su máximo nivel, dejo por servida la primera entrada de este blog-ensayo, señalando a mi amigo humanista que está tan alejado en el tiempo como a mi lado escribiendo estas líneas. Si tuviera un muro en Facebook, seguro que le hubiera gustado (eso quiero creer) la dedicatoria que hoy le brindo y que me sirvió para inaugurar este espacio.

Jorge Molinera

El hilo invisible que nos une: por qué seguimos contándonos historias

Me ha pasado desde bien pequeño, la necesidad casi obsesiva que le dio tanta guerra a mis padres y profesores de no solo conformarme con el “qué” de las cosas, sino, que a todo, le estoy buscando el “por qué” que las sostiene. Desde niño me ha fascinado rascar la...